「醫生,我唔想通波仔,有其他方法嗎?」心臟科專科陳麒尹醫生久不久就會聽到這個熟悉的問題,到底冠心病不經手術可以治癒嗎?擔心手術後遺症?有些人認為單靠服食藥物、做運動、食保健品、改變生活習慣,甚至倚賴偏方便能打通阻塞的血管,卻忽視了拖延治療可能帶來的後果。

現時公立醫院輪候通波仔手術的時間可長可短,大部分病人亦需自費,而等待期間確實存在一定健康風險,甚至有心臟病發或中風的危機。在提出以上問題之前,不妨先認識通波仔手術是甚麼,又通波仔如何對冠心病患者「發揮功效」再做決定吧。healthyD請來心臟科專科陳麒尹醫生,公開醫生作出手術建議背後的因由,並詳解通波仔手術及藥物治療選擇、手術時間,以及術後休息及飲食等注意事項,讓大家對冠心病及通波仔有更全面和深入的了解。

誰知一年後,這位男病人緊急求診並要求立即入院,希望陳醫生可以盡快為他做通波仔手術。原來,這年來他的冠心病情況出現惡化,單單走路已感氣喘,在擠逼的地鐵中更感到心口翳悶,故此令他對病情感到憂慮。

陳醫生立即為他進行電腦掃瞄檢查,發現他心血管阻塞的情況比之前更嚴重,其中一條心血管竟達到99%收窄水平,心電圖更顯示他心臟有持續缺血情況,而即使最後完成通波仔手術,他也需要更多時間進行心臟復康,才能回復已缺損的心臟功能。

陳醫生直言,現時並沒有完善的研究能證實單憑以改善生活習慣、服食保健品或坊間的偏方、能量療法等方法,便能百分百逆轉心血管阻塞或有效阻止心肌梗塞的情況。隨著醫學昌明,目前改善冠心病最有效方法,仍是通波仔手術(按病情需要)及藥物治療。

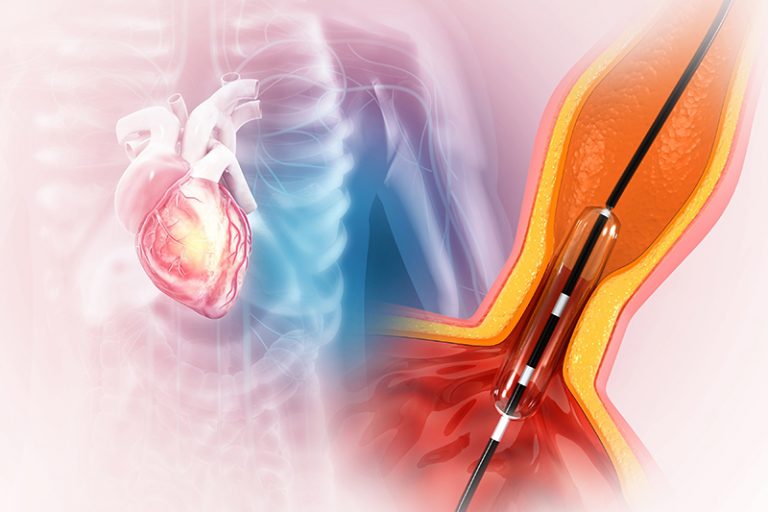

然而,某些情況下會增加通波仔手術的難度。陳醫生分享,堵塞心血管的物質其實是脂肪和膽固醇等積聚而成的軟化物,就像是「粥」一樣,形成「粥樣斑塊」,令血管壁變厚。但隨著年月,這些物質會逐漸變硬變厚,血管鈣化及失去彈性。當嚴重血管鈣化出現,在進行通波仔手術前就需要使用高速旋磨技術,像是「破冰船」一樣把鈣化組織擊碎,才有空間擴張和放入支架,而這些鈣化物會在血管游走一段時間才被吸收,有機會引致短時間的心絞痛,或引起下游血管血流較慢的情況出現。

通波仔手術雖然發展成熟,但仍有一定的手術風險和後遺症,較嚴重的是支架栓塞、心血管破損等;輕微的後遺症如插入導管的傷口瘀傷、腫痛等。

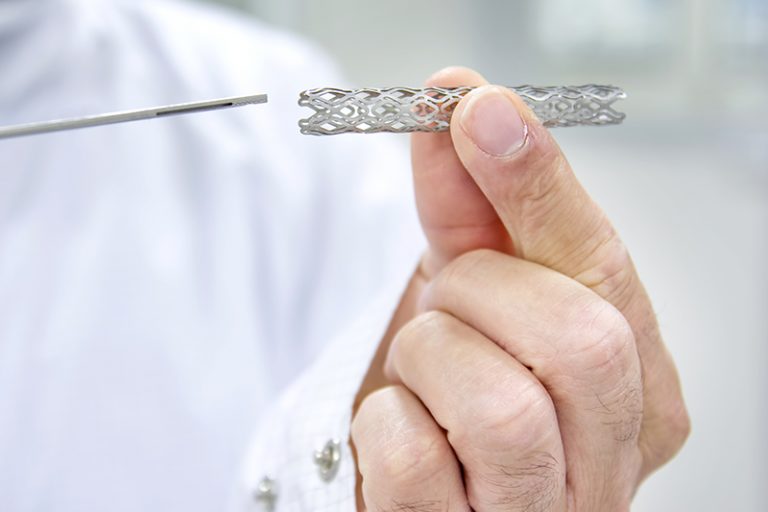

陳醫生直言,支架是外來物,人體植入了支架後會吸引血小板來工作,於手術位置造成血管栓塞,所以患者於手術前後需服用抗血小板藥,來「保護」支架直至有內皮生長為止。約有20-30%使用第一代支架的患者的血管會再次出現收窄,或由於原有的風險未完全改善,在支架內重新形成粥樣斑塊,有說是粥樣斑塊入侵支架,形成第二次更嚴重的粥樣硬化。所以單純支架技術仍有不足之處,醫學界進一步研發了帶藥支架,即是把藥物直接塗在支架上,於受影響的血管內進行藥性治療,釋放預防血管內壁增生的藥物,減少壞細胞或平滑肌生長,同時減低血管再次栓塞的風險,亦能加快血管內壁癒合的速度。及後再發展到不同的帶藥支架、不同的溶解時間和藥物黏貼劑。

現時最新式的第三代支架能夠永久使用,雖然不需更換,但仍有收窄風險,需要持續觀察。陳醫生提醒,手術後病人需要服用抗血小板藥物,時間有長有短,必須聽從醫生指示完成療程。

除了帶藥支架,陳醫生再舉例說,如果粥樣硬化的位置延伸較長,便需要採用較長的支架,以減少使用2個支架時出現駁口。隨著醫療技術進步,長支架由32mm,延長至38mm,現在更有支架長達48mm。不過,長支架在運送時會增加難度,而且部分血管的結構未必適用,亦存在支架栓塞的風險。醫生會因應患者的病情而判斷是否適用。

延伸閱讀:

延伸閱讀