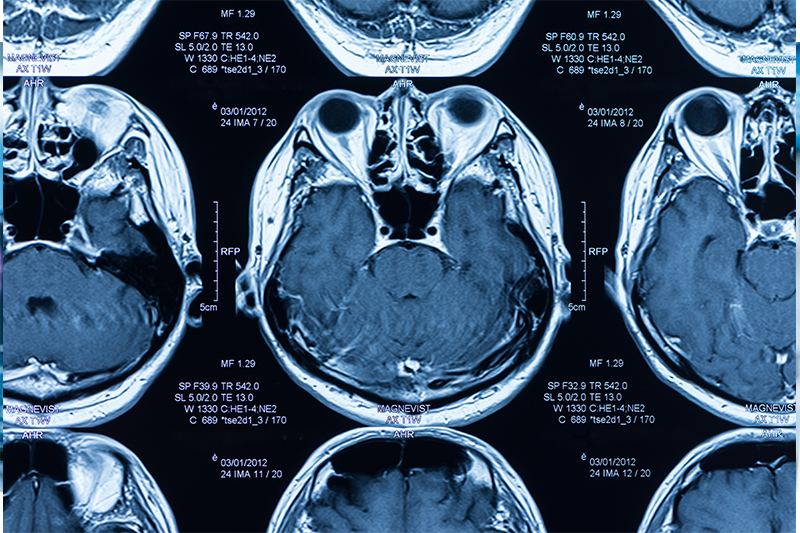

CT 電腦斷層掃描(Computed Tomography)

CT與X光檢查其實算是兩兄弟,因為CT也是用到X光來對人體進行拍攝,分別在於CT是利用電腦技術,多角度拍攝人體不同深淺的橫切面,再重組成立體的效果。醫生就能逐層檢查器官情況,更仔細的找出可能存在的病灶或異常。

另外,CT的用途亦較普通X光檢查廣泛,如顱內出血、心臟、肺門淋巴腺、闌尾炎,胰臟炎等的病情,亦是有賴三維影像的技術,都可以透過CT反映出來。至於影像會分作多少斷層,或稱為多少「切」,就視乎情況而定,現時一般都會用到64、128、256切等。看到這裡你可能會問,「切」數越多,所承受的輻射會否越多呢?

CT與X光檢查相比,X光劑量的確會較多,病人所承受的輻射量亦會因機器而有所不同,不過就與「切」無關,而是與「排」數有關。「排」其實是指影像偵檢器,「排」數越多,可拍攝的身體範圍就越大,這意味著檢查過程可能更快完成,檢查時間越短,代表病人曝露於輻射之下的時間亦較短,所承受的輻射量就較少。除了輻射外,CT還有另一種健康考量,那就是病人需要注射顯影劑,有機會會導致病人腎臟受損,雖然危險性是相當低,但假如是本身患有腎病的病人就需留意一下。