心房顫動有甚麼感覺?一文了解成因、種類、症狀、併發症和治療方法

心房顫動 健康教育 (Part I)

心房顫動(房顫)是指心房導電的頻率出現問題,導致心臟急速及不規律地跳動。房顫患者,由於心律不整,心內血液容易產生湍流和形成血塊。如果血塊堵塞腦部血管,就會引起中風。另外,長期心律不整,也會增加心臟衰竭的風險。

116390次閱讀

心房顫動(房顫)是指心房導電的頻率出現問題,導致心臟急速及不規律地跳動。房顫患者,由於心律不整,心內血液容易產生湍流和形成血塊。如果血塊堵塞腦部血管,就會引起中風。另外,長期心律不整,也會增加心臟衰竭的風險。

房顫是常見的全球性疾病。在2017年發表的全球疾病負擔研究顯示,全球約3700多萬人患有房顫 (約佔全球人口的0.5%),當中超過全28萬人因房顫而死亡。年齡40歲或以上的人仕,每4人就有1人有機會在其一生中患上房顫。

房顫的患病率會隨著年齡而增加。在55歲以下的人口中,房顫患病率約為0.1%;在60-70歲的人口中,房顫患病率約為3-4%;在80歲或以上的人口中,房顫患病率可以高達10%。

房顫可根據發病時間分為三類:陣發性、持續性及永久性。

房顫的常見成因及風險因素包括:

房顫的常見症狀包括一疲累、氣喘、頭暈眼花、昏厥、心悸、胸痛及胸悶等。然而,多達30%至80%的房顫患者並無明顯症狀。 房顫併發症包括:

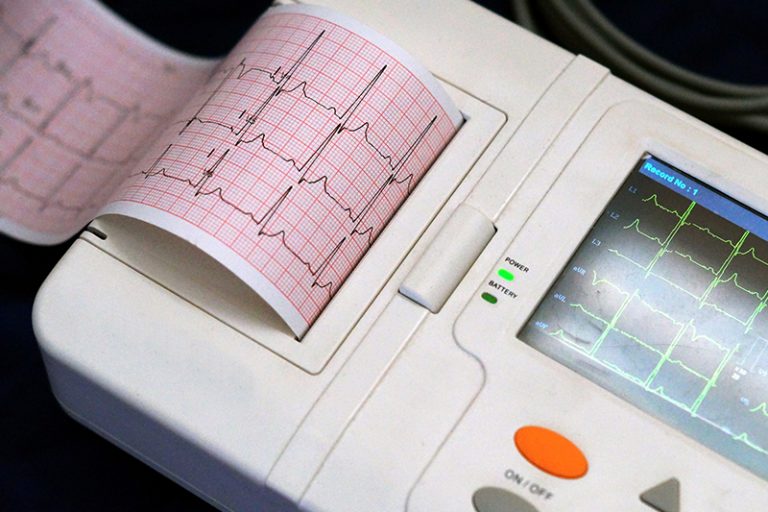

房顫可以是陣發性和無症狀的。有鑑於此,患者可能須要通過多種不同的檢查進行診斷。一般常見的無創診斷方法包括:脈搏檢查,靜態心電圖,24小時動態心電圖,外置式循環記錄儀(External Loop Recorder),可穿戴式心電監測設備(如具備心電圖功能的手錶)等。

對於隱源性中風(中風原因不明)患者,如果不能通過以上無創檢查確診房顫,醫生會考慮使用植入式循環記錄儀(Implantable Loop Recorder,簡稱ILR)。這是一種植入在胸骨旁皮下位置的微型晶片,具備長時間記綠心律的功能,其電量和心律監測功能可以持續長達數年之久。

對於已經植入心臟起搏器(Pacemaker)或植入式心臟除顫器(Implantable Cardioverter Defibrillator,簡稱 ICD)的患者,醫生可以這些植入式心臟電子設備的自動心律記錄功能來診斷房顫。

正如上述提及,房顫可以是陣發性和無症狀的。研究顯示,多達30-80%的房顫患者並無明顯症狀(學術上稱之為「亞臨床房顫」)。即使沒有明顯症狀,亞臨床房顫患者的中風風險仍然會比常人增加2至3倍(每年的中風風險高達~2%),心臟衰竭的風險亦會增加。

針對亞臨床房顫的篩查診斷,一般分為無創檢測(例如24小時動態心電圖、外置式循環記錄儀 及可穿戴式移動心電監測設備)和 微創植入式循環記錄儀(ILR)兩類。

移動式心電圖設備的好處是無創及便利快捷,可是,在中風風險較高的人群中,此類心電圖設備未必能夠準確有效偵測房顫。2019年,美國一項涉及超過40萬普通人群的研究顯示,蘋果手錶Apple Watch可以在0.5%的人群中檢測到不規則脈搏,而其中34%的患者證實患有房顫。2017年,一項在香港涉及13000多個普通人群的香港研究表明,AliveCor Kardia移動心電圖設備可以檢測到0.8%的新發性房顫(其中65%為無症狀)。

另外,針對隱源性中風(原因不明的中風)患者的研究(CRYSTAL-AF)顯示,利用傳統心電圖或24小時動態心電圖,只能檢測到約3%的房顫。相對地,利用植入式循環記錄儀(ILR)偵測房顫準確率比傳統診斷方法高出10倍,在3年內可偵測到30%的房顫,而其中約八成確診房顫的患者都是沒有症狀的。可見在高危人群中,植入式循環記錄儀(ILR)比一般傳統無創心電圖檢查能更有效診斷房顫。 目前,國際指引建議65歲以上的人士要至少接受最簡單的靜態心電圖篩檢。至於有短暫性腦缺血發作或中風病史的患者,建議接受至少72小時的動態心電圖檢查,或考慮植入式環路記錄儀(ILR)作長期房顫篩查。

通過對於有植入式心臟電子設備(如循環紀錄儀、心臟起博器、心臟除顫器)患者的研究,發現亞臨床房顫持續時間越長,中風或血管栓塞風險也會越高。如果房顫發作持續超過24小時,中風的風險會增加3倍。可見即使沒有症狀,房顫都會增加中風的風險。同時,亞臨床房顫患者亦有較高機會發展成臨床房顫,而長遠心臟衰竭的風險亦會增加。

延伸閱讀