骨質疏鬆 | 30歲後骨質密度開始下降!物理治療師:負重運動有助骨質密度及肌肉質量

骨質疏鬆是什麼?

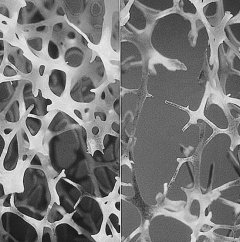

骨質疏鬆是骨質密度下降,而造成骨折風險提高的現象。一般而言,人的骨質密度最高峰是約30歲,而在30歲後,骨質密度會開始下降;如不幸有一個甚或多個骨質疏鬆症的風險因素,骨質流失的速度便會加劇。骨質密度下降可於顯微鏡下診斷出來,正常骨質密度當中的孔較細及少,而當骨質密度一直下降至T值-2.5或以下,即骨質疏鬆症,其密度的孔會較多且大 (參圖一)。 圖一:在顯微鏡下看骨質密度的對比 (左: 正常骨質; 右: 骨質疏鬆的骨質)(相片來源:International Osteoporosis Foundation)

圖一:在顯微鏡下看骨質密度的對比 (左: 正常骨質; 右: 骨質疏鬆的骨質)(相片來源:International Osteoporosis Foundation)

7462次閱讀