「反送中」示威事件中,警方不斷施放催淚彈驅散示威者,急症科醫生鄺葆賢、杏林覺醒、港大醫科學生、人權監察及民權觀察,曾共同收集逾170名前線記者接觸催淚彈後的症狀,再作統計,發現不少記者於事後出現種種後遺症。

吸催淚煙後症狀湧現

在是次調查中,發現在7月28日的上環清場行動之後,很多前線記者有後遺症浮現,達96.2%記者出現久咳、咳血及呼吸困難等問題;72.6%發生皮膚出疹、發紅及痕癢等。此外,五成有持續流眼水及眼睛腫痛等眼部問題,四成有腸道症狀包括嘔吐、肚瀉與肚痛等。

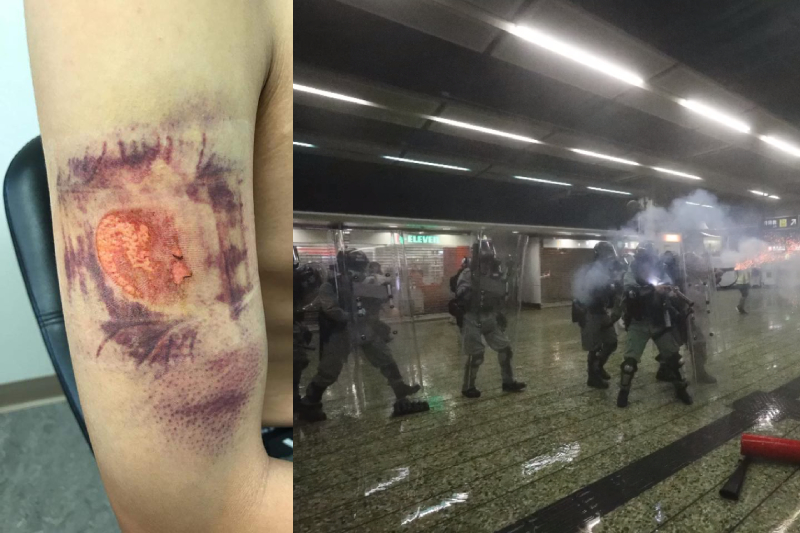

(左圖來自金水facebook,右圖為網上截圖)

氣體含山埃成份

研究團隊引述委內瑞拉化學家Mónica Kräuter的報告,指催淚煙四散後,有機會變成山埃(cyanide)、碳醯氯(phosgene)等極度危險氣體,對身體的危害無法估量。

另一方面,相較6月12日的金鐘清場事件,7月28日記者接觸催淚氣體後有後遺症狀的人數,以及症狀數量,明顯數字較高。團隊估計當中牽涉的因素包括但不限於以下5點:

1)催淚彈施放數目及頻率

2)催淚彈濃度

3)催淚彈施放位置及周圍環境

4)催淚彈施放方式

5)多次施放催淚彈所造成的累積傷害

(網上截圖)

事後出現肺炎與支氣管炎

香港大學醫科生黃卓鵬亦有參與是次研究,他指於6月12日當天,一名困於中信大廈門外的市民,由於長時間接觸催淚煙,除了即時咳嗽、痰多及氣喘,隔日後更有嘔吐。這名市民求診後,始知患上肺炎及支氣管炎,後者病情長達1個半月,還未康復。

低劑量催淚彈氣體只會形成即時反應,症狀維持幾小時至數日便可停止。但是長期吸入低劑量或短期內吸入大劑量,可對身體造成長期傷害。

另外,如果是高濃度並在貼近位置體爆開的催淚氣體,有機會造成化學灼傷。

(網上截圖)

處理催淚彈4招

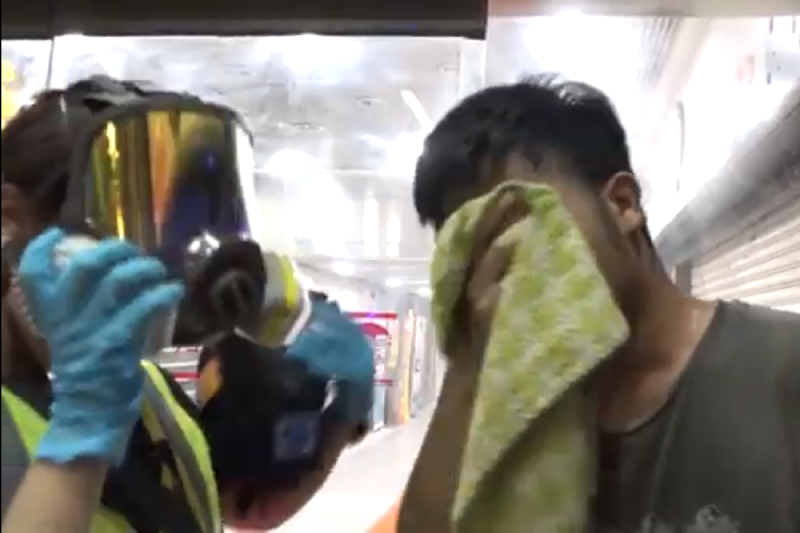

若然遇上施放催淚彈,記緊即時進行以下3招,可將傷害性盡量減低︰

1) 即時遠離催淚彈

2) 以清水沾染毛巾,蓋住口鼻離開

3) 許可的話,以生理鹽水沖洗不適部位,清水或番梘水亦可

4) 丟棄身上沾染催淚煙的衣物

如果持續不適或有長期症狀,應盡快求醫,以獲得適切治療。

(網上截圖)

延伸閱讀